杭甬“双城记”:绍兴市以运河为媒绘就杭绍甬河城共生新图景

文·图 | 应璐燕 王牧天(绍兴市发展和改革委员会提供材料)

内容指导 | 浙江省发展和改革委员会

原载《浙江画报》2025年第7期

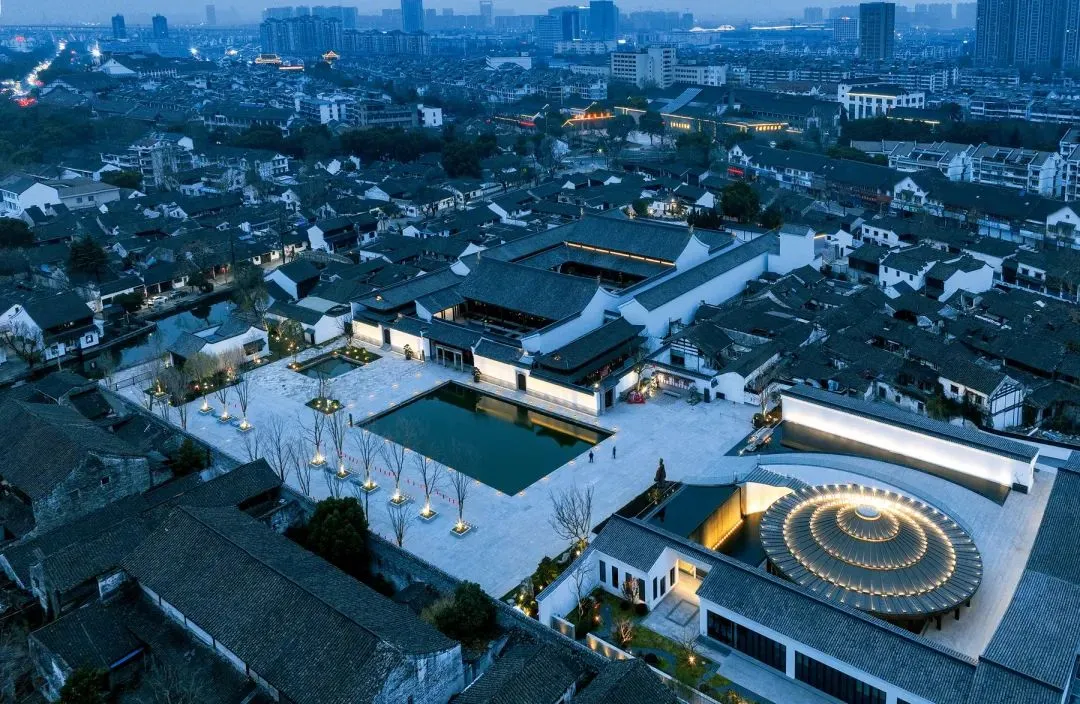

浙东运河文化园

大运河是传承文明的文化标识,是凝聚力量的精神家园,是提升品质的社会空间。位于中国大运河最南段的浙东运河,北起钱塘江南岸的杭州西兴古镇,向东南横穿绍兴、宁波两市,经甬江于镇海汇入东海。这条通江达海的黄金水道,贯穿了江南2500年的历史,也将杭绍甬三个城市的文化和经济紧密联系在一起。2014年6月,包括绍兴段在内的中国大运河正式获准列入《世界遗产名录》。2023年9月20日,习近平总书记在绍兴浙东运河文化园考察时强调,大运河文化是中国优秀传统文化的重要组成部分,要在保护、传承、利用上下功夫,让古老大运河焕发时代新风貌。

绍兴依水而生,因水而兴。近年来,绍兴市深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,发布实施《大运河国家文化公园(绍兴段)建设保护规划(2024—2028年)》,以运河为轴,将融入杭甬“双城记”战略布局与运河沿线城市空间布局紧密结合,以运河为媒,持续加强对大运河的活性保护、活态传承、活化利用,探索跨区域规划共绘、平台共建、品牌共推、民生共惠体制机制,努力实现产业破局、文旅破圈、协同破题,加快建设“产城人文”融合发展的共富示范市。2025年6月17日,“让古老大运河焕发时代新风貌”第五届浙江大运河世界文化遗产宣传周主场活动在绍兴启动。

第五届浙江大运河世界文化遗产宣传周主场活动在绍兴启幕

解码基因,博古“运”今

成立绍兴市浙东运河文化研究中心重点社科研究基地,共建大运河文化研究中心,在遗产保护、监测、数字化展示、文艺创作等方面持续开展合作。联动杭州、宁波、扬州、常州等地有关大运河文化的研究机构,编纂出版《浙东运河文化研究》系列丛书,推出《运河遗珍》《重华在亭山》等地方文化研究著作,举办“运河文明与国际交往”文明大讲堂、世界运河城市“Canal Walk”等运河文明国际传播交流活动。

出台《绍兴市大运河世界文化遗产保护条例》,发布《绍兴市大运河世界文化遗产保护名录》,明确158处(项)保护对象并动态更新。根据运河沿线名人故居数量众多的特点,提升名人故居保护级别18处,开放利用名人故居13处,有效改善了运河沿线文化资源的保存状况,提高了展示利用水平。持续深化与长三角古镇交流合作,加快运河沿线安昌、皋埠、丰惠等集镇以及古村落的基础设施建设改造,加强风貌协调管理。借鉴杭州桥西、小河直街历史文化街区保护开发经验,迎恩门、上大路、阳明故里、书圣故里等运河两岸历史街区实现“微改精提”。开设越窑青瓷、铜镜等河畔风物非遗展示鉴赏区、集聚区,连片打造运河文化、运河记忆、运河艺术集中展示地。绍兴古城仓桥直街保护利用工作经验入选第二批长三角人文经济典型案例。

浙东运河上虞丰惠段

串珠成链,匠心独“运”

阳明故居及纪念馆

以大运河为纽带参与建设江南古镇世界级文化旅游廊道,绍兴与杭州、宁波、湖州、嘉兴共同发起成立大运河国家文化公园(浙江段)建设共同体,五地联合发布“古运河水上游线”,让游客一站式感受运河沿线的历史变迁与现代风貌。持续迭代更新浙东运河文化园、柯桥古镇等一批标志性文化项目,浙东运河文化园吸引杭州、扬州、嘉兴等地的特色文创品牌入驻,入选首批国家级文化产业示范园区培育名单。重点实施浙东运河(越城段)保护传承利用工程,总投资390亿元,以山、湖、运河、集镇为主要元素的东方文化谷项目一期动工。

柯桥古镇核心景观——“三桥四水”

开拓“运河文化+研学”的研学蓝海市场,组织“同一条运河”杭绍甬三地线下研学活动,开发“博物馆奇妙夜”、运河骑行等主题研学体验课程100余套,串联黄酒小镇、迎恩门水街等运河主题研学线路30余条。创新推出运河“City Boat”、运河龙舟赛、运河水上婚礼、运河诗会等特色民俗活动,开通了“空中唐诗之路——杭绍城际线”,探索运河游线新的可能。

孑民图书馆

跨域治理,“运”育共富

系统推动跨界河湖综合治理,杭州萧山、绍兴柯桥、绍兴越城等运河流经区县联合签署联防联控协议,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的联防联控工作机制。重点推进浙东运河(绍兴段)水环境综合整治、运河沿线公铁桥涵卡口整治及配套河道拓浚等重大水利项目86个,总投资1555亿元。蜻蜓池“水下森林”生态修复案例成功入选首批世界运河城市论坛典型案例。

杭绍共建西小江人文生态走廊。2020年8月,柯桥区与萧山区签订杭甬运河(西小江)“流域共治”合作框架协议,开展联合巡河、打击非法捕捞等行动,促进水岸共治;2022年6月,柯桥区杨汛桥街道和萧山区新塘街道签订《杭绍特别合作共富联盟框架协议》,两地合力聘请乡贤、企业家、乡村发展专家等作为乡村振兴共富指导员,并开展“文化走亲”镇村交流,组织年轻干部互派挂职,以校地融合输送乡村人才,形成“县城—中心镇—重点村”稽山鉴水共富发展轴。

八字桥历史街区

早在2006年12月,时任浙江省委书记习近平同志就提出了打造“人民的运河”“游客的运河”的要求。在落实这两方面要求的过程中,绍兴也积累了宝贵的经验。

深化跨区域资源串珠成链,是打造“游客的运河”的源头活水。大运河作为活态的线性文化遗产,是不可替代、不可再生的文化资源,讲好运河故事,需要“更紧握的双手”。绍兴坚持“产城人文”有机统一,以国家文化公园建设为理念,以融杭联甬接沪为方向,与运河沿岸城市同向同行同力,提升跨区域文化遗产保护、传承、利用水平,不因行政区划而改变风格上的统一、影响文化上的传承,推动河城共生、串珠成链,实现运河文化的创造性转化和创新性发展。

推进活化利用可感可及,是打造“人民的运河”的制胜之道。以人民为中心是大运河文化保护的出发点,造福人民是根本宗旨。绍兴突出把握人民主体性,强化多方参与,以运河遗产保护为目的,与运河生态维护相统一,同运河沿线风情相协调,以“最大保护,最小干预”为原则,最大程度保持运河风貌原真性、完整性、延续性,合理布局旅游休闲、民生服务、产业发展等功能业态,探索形成一套管理新模式,推动运河沿岸人民共享成果,美好生活应“运”而生,让人民群众成为大运河故事的最佳讲述者、大运河形象的最佳代言人。

上虞“一江两岸”景观带