三山万户巷盘曲,百桥千街水纵横!绍兴是闻名的江南水乡,是一座漂在水上的城市。从大禹治水开始,绍兴人民就拉开了和与“水”的斗争,翻阅绍兴2500年厚重的历史,就是一部轰轰烈烈的治水史,深厚的水文化更是人类文化遗产中十分珍贵的一部分。

而今,三江闸、鉴湖等举世闻名的水利工程依然发挥着重要作用,也有很多水利工程已经淹没在悠久的历史长河中。当下,绍兴正在深化“五水共治”、剿灭劣Ⅴ类水,治水进入新的攻坚期。探访绍兴历史上的这些水利工程,不仅对时下的“五水共治”有着积极的借鉴意义,也有利于绍兴历史文化遗产的保护与传承。

最近,绍兴市范蠡研究会的专家们集中对据传为越国时期的水利工程进行考察,这些水利工程广泛分布在越城区鉴湖镇、东湖镇、皋埠镇、富盛镇,柯桥区湖塘街道等地。“这些水利工程,有些见载于成书在东汉前期的《越绝书》和其后各个历史时期的地方史志,有些则仅存于民间口传。”绍兴市范蠡研究会副会长俞志慧说,在历史上,这些水利工程一起抵御了杭州湾大潮的侵袭,大大扩展了越地的播种面积,彻底改变了越人“随陵陆而耕种,或逐禽鹿而给食”(《吴越春秋》)的生产生活方式,为越国人口的迅猛增长提供了土地和粮食支持。它们既是越国“十年生聚,十年教训”的历史见证,是越国强大国力的写照,也是越国得以最终称霸的重要保障。

鉴湖

东汉永和五年(公元140年),会稽太守马臻发动民工,筑堤潴水,总纳山阴、会稽两县36源之水,溉田九千余顷,民享其利甚巨,为江南古代最大的水利工程之一。它东起蒿口斗门(今上虞蒿垻镇),西至广陵斗门(今绍兴县南钱清),全长56.5公里。湖在集雨时面积610平方公里,湖总面积189.9平方公里。后因水土流失,在唐中叶以后逐渐淤积,又从北宋大中祥符年间(公元1008~1016年)开始有豪绅在湖中建筑堤堰,盗湖为田,湖面大蹙。今鉴湖面积约30.44平方公里,其主干道东起亭山,西至湖塘,长22.5公里,形如一条宽窄相间的河道,镶嵌在绍兴平原之上。

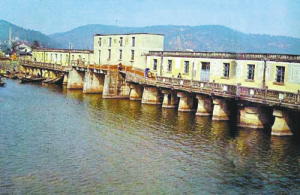

三江闸(省级文物保护单位)

萧山、绍兴平原地势平坦,沿海经常受潮汐侵扰。东汉永和五年(公元140年)修筑鉴湖。唐代开元十年(公元722年)增修海塘,此后又在今绍兴北部三江一些支流上陆续修建越王山堰(后改称玉山斗门)、朱储斗门和新迳斗门等。宋代(公元960年至公元1279年)时期,萧绍平原旱、涝、潮灾加重。三江闸建成后设有水则,绍兴城里还有一个校核水则,用作控制闸门启闭的标准。三江闸起到抵御咸潮和调蓄淡水的作用,保护了萧绍平原80多万亩农田和环境。1979年在三江闸外2500米处另建新闸一座,代替老闸。老闸作为文物保留。

秦望 范蠡养鱼池之下池

成书于南宋宁宗嘉泰年间(公元1201~1204年)的《嘉泰会稽志》卷十记载:“南池,在县东南二十六里会稽山,池有上下二所。旧经云:‘范蠡养鱼于此。’又云:‘勾践栖会稽,谓范蠡曰:孤在高山上,不享鱼肉之味久矣。蠡曰:臣闻水居不乏干熇之物,陆居不绝深涧之宝。会稽山有鱼池。于是修之三年,致鱼三万。’”

此“南池”,位于鉴湖镇秦望村。俞志慧、钱入深(绍兴市范蠡研究会专家)等专家实地踏勘发现,该处有一方绍兴市人民政府2011年立的碑,上书“秦望水坝遗址”,这是目前发现的越国水坝中唯一一处立碑。“该坝体估计原有长度在900米左右,气势十分宏大。但目前残存坝体高约8米,顶部宽约100米,坝基现多数为民房隔断,坝顶现为竹园和村民的菜园。”

坡塘 范蠡养鱼池之上池

《嘉泰会稽志》在上揭引文之后接着又载:“今上破塘村乃上池。”

研究会专家在鉴湖镇坡塘村现场踏勘时发现,残存的坡塘水坝高大约1米余,南北通透,可视距离大,特别壮阔。据调查,坡塘拦蓄水坝除了养鱼以外,还承担着淡化渗滤、去海涂盐渍的功能。

断塘

断塘,它就在坡塘水坝南边1公里开外,未见文献记载,却被当地老百姓口口相传。据当地一位村民介绍,如今的断塘水库就是在遗址上修筑而成,其呈东北—西南向,连接两山。“从我们现场考察的情况看,估计断塘水坝长度约为100多米,在目前残存的越国水利工程中,算是比较小的,这可能是文献失载的原因之一。”让俞志慧担忧的是,紧挨断塘水库水坝的内侧,目前已经正在兴建立交桥,这个已经存在了2500年的水坝很可能就此被完全遮蔽。

云松水坝

在鉴湖镇云松村有一处呈西北—东南向的泥坝,残存部分长约150米,高2米余,坝基宽20多米,这就是“云松水坝”。据说云松村将其视为自家的风水坝,如果有人来取土,村民多半会阻拦,不过近几年来,泥坝也日见萎缩。

有意思的是,云松水坝的内侧,被当地人叫作湖上湖。根据坡塘水坝蓄水的位置,俞志慧、钱入深等专家推测,这个名称是相对于坡塘所蓄的人造湖而言的,相比之下,湖上湖的规模要小一些,其功能可能更多的是养殖。

塘城

塘城在富盛镇万户村,东接窑糕山,西连乌龟山,总长550米,地面相对高度近8米,将一片广袤的田野切作南北两半。虽然坝的东头被平陶公路切去一大块,西头也因通往宋六陵的小路缺损了一角,但整个坝体仍然雄伟,是越国时期水坝保存相对较好的一座。

据俞志慧、钱入深等专家考证,塘城东面的调马场、青马村是越国的养马基地,西北吼山是越国的养狗基地,西南平水一带是采掘、冶炼和兵工铸造基地,这个地理位置足以凸现塘城在当时越国的地位。

吴塘

《越绝书·越绝外传纪地传》有云:“勾践已灭吴,使吴人筑吴塘,东西千步,名辟首,后因以为名,曰塘。”

吴塘残体在柯桥区湖塘街道古城村,当地人称为长山。1987年,相关部门和学者测量,其坝体长650米,与《越绝书》所说的千步接近。当时专家估测坝基原宽83米,后因造田及制砖开掘不断萎缩,实测60.4米;原高16米多,实测13米;顶上面宽13.5米,这是多年塌陷以后的宽度。现如今,长山进一步萎缩,只留几个孤立的小土坡。

黄庙水坝

在离云松村口半来里路的两山间,有一座小庙,因墙呈黄色,村民们管它叫黄庙。范蠡研究会专家发现,这里其实也隐藏着一个越国时期的水坝。目前,水坝呈东西向,西端削低了一些,成了云松村通往外部世界唯一公路的路基,东面塌陷处一部分已变成沿山的水渠,大部分则成了耕地,残存部分是中间挨着黄庙的那一段,主体全是颗粒极细的黄泥,几个断面都有明显的夯筑痕迹,目测原有坝基宽20多米,坝长当在80米以上,残存部分高2米多。根据残存高度估算,当时的水位大概会淹到云松村村口,规模不是很大,但水量颇丰。

富中大塘

《越绝书·越绝外传纪地传》载:“富中大塘,勾践治以为义田,为肥饶,谓之富中,去县二十里二十二步。”

范蠡研究会的专家们认为,指向如此具体细致,其应是一个独立的水利工程。沧海桑田,遗址的踪迹已经被历史淹没。根据皋埠镇坝内村、坝口村等地名和当地地形构造,专家们推断,富中大塘的其中一段就在坝口村与坝内村之间。

“富中大塘的功能可能是御咸蓄淡,改良土地。”俞志慧说。