龙门五桥

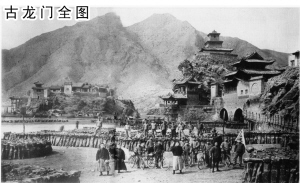

古龙门旧貌

河津的西北隅有一处闻名华夏的旅游景点——龙门,对峙的两山间,一条巨大的“黄龙”奔腾而出,河水激荡,声如巨雷。这是当年大禹治水最出名的地方之一,亦称禹门。北魏郦道元的《水经注》里记载:“龙门为禹所凿,广八十步,岩际镌迹尚存。”

山西省河津市史志文化研究会会长任罗乐介绍,河津地处龙门山南,运城市西北隅,黄河、汾河两条母亲河交汇的金三角,散落着诸多具有“古中国”标识的文化遗迹。1973年,中国社会科学院在河津进行了大范围的考古勘测,判定了10多处古文化遗址。而其中最具“古中国”标识的文化遗迹,当属当年大禹凿开的“龙门”,后人为纪念大禹功德,尊称龙门为“禹门”,由于禹门是秦晋交通要冲的古渡口,因而也称其为“禹门口”。

据地质专家考证,龙门形成于第三纪喜马拉雅造山运动和200万年前的地壳运动。大禹传说中,当时自然形成的河道十分狭窄,浩荡的黄河水下流不畅,泛滥成灾。大禹率领先民经过4年苦战,将狭窄的山口开凿成现在的龙门,从此,河水畅通无阻,流向大海。“大禹当年凿开的‘龙门’,就在今河津市禹门口的铁桥下。铁桥长144米,桥下龙门最窄处95米,两岸岩石上镌凿的遗迹至今犹存。”任罗乐说。

与龙门相连的古迹标识还有禹王洞、鸽子庵和大禹治水遗迹——错开河。禹王洞、鸽子庵,相传均是大禹当年开凿龙门时民工的居住地。

河津的石门是万里黄河最窄的峡谷,两峰对峙,形势险峻,最窄处仅38米。石门西侧有一条通往陕西黄龙的峡谷,传说大禹最初在这里向西疏凿河道,后来发现方向错误,便及时改道,故后人称为“错开河”。

“水文化和龙文化可以说是河津文化的精髓,也是当地大禹文化的内涵所在。”任罗乐说,水是河津的重要标志,也是古中国在河津的文化渊源。通过对水文化的传承,历代河津人都在水上大做文章。今天的河津提水人,成功地兴建了黄河提水工程,使千百年来人们视为洪水猛兽的黄河水灌溉滋润着周边广大的农田。这是河津人继承大禹事业的实例,也是古中国水文化在河津的一脉因袭。

河津地处黄河流域,而黄河是中华民族的母亲河,也是龙形象的重要元素之一。传说大禹治水最得力的助手是应龙,应龙以龙尾划地成河以引导洪水入海,它还曾帮助轩辕黄帝打败过蚩尤。所以,大禹治水以后,龙文化在河津乃至古华夏逐渐成形并一路延伸。现在,龙文化留下的痕迹在河津随处可见,如演艺中的龙旗、龙灯、龙舞,地名中的九龙山、九龙头、九龙岗、龙门村、龙虎路、九龙大街等等,都体现了古中国的龙元素。

为了传承和发扬大禹文化,河津市对于大禹遗迹的保护和开发一直做足功课,不仅尽力做好遗迹保存,还专门推出了大禹遗迹旅游线路,供更多人瞻仰。在河津市,每年都有关于弘扬大禹精神、传承大禹文化的活动。

任罗乐表示,大禹文化是河津的特色文化,它的深邃内涵也是古中国文化的底蕴所在,而河津市的大禹遗迹,也为大禹文化的传承和发展提供了最为宝贵的印记。